Aux portes de l’Amazonie, forêt tropicale essentielle à la planète, 170 délégations de pays participent à la trentième Conférence des parties (COP) de ce lundi jusqu’au 21 novembre à Belém. A l’agenda : sauver le multilatéralisme, rien que ça, et mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat, ébranlé par la deuxième sortie des Etats-Unis annoncé dès le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. Il n’y aura donc pas de délégation américaine avec des représentants de haut niveau dans la ville portuaire brésilienne, mais une centaine d’élus, gouverneurs ou maires étasuniens, seront présents sous la bannière We are still in.

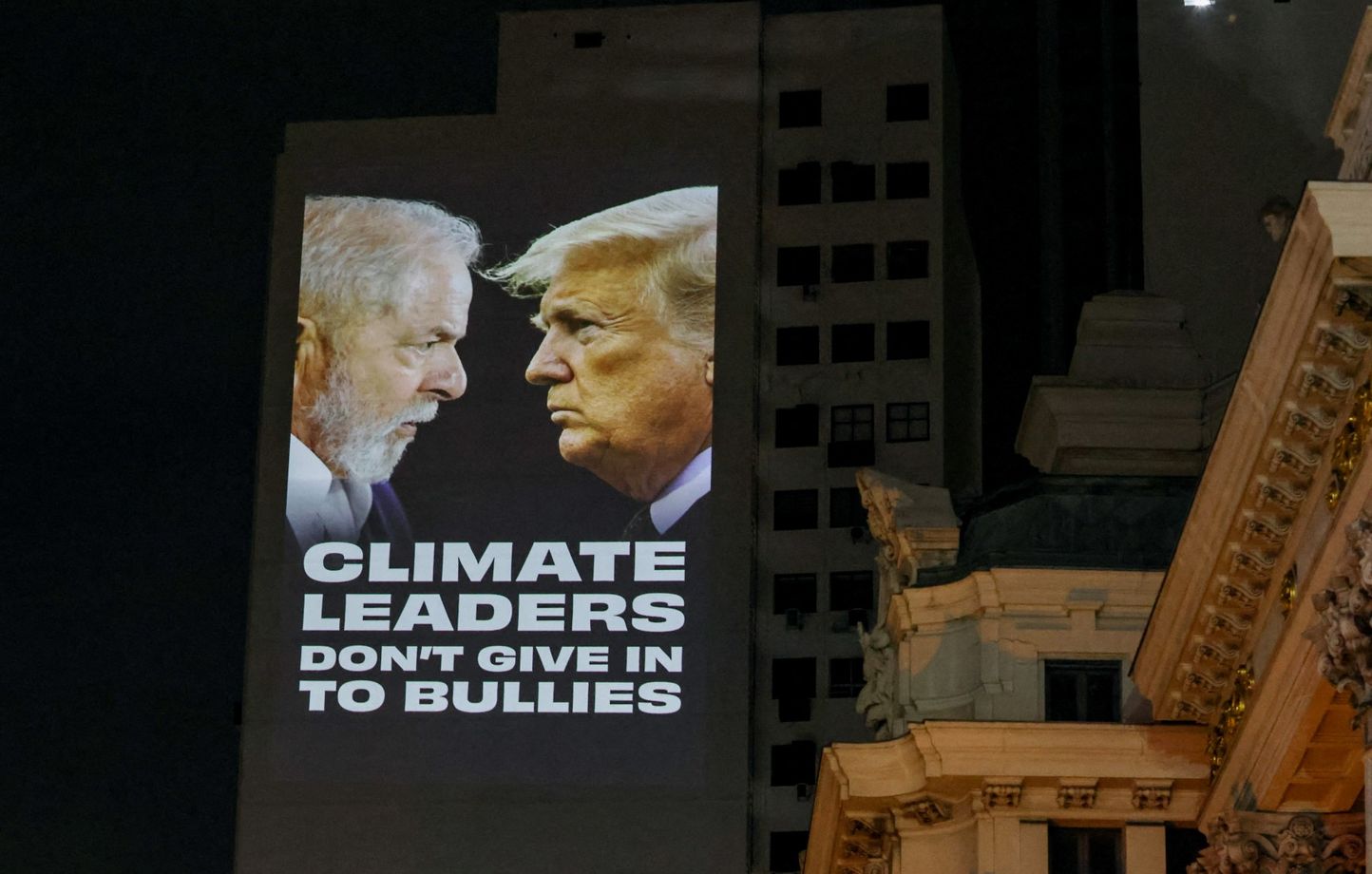

Les fanfaronnades climatodénalistes de Donald Trump (il a affirmé fin octobre avoir « gagné la guerre contre le canular du changement climatique ») n’empêchent donc pas la tenue de l’événement. Et n’ont pas engendré une vague de retraits, ce qui était craint. Seuls l’Iran, le Yémen et la Libye n’ont pas ratifié ce traité. L’Argentine de Javier Milei, président d’extrême droite, proche de Trump, n’est pas sortie de l’accord, tout comme l’Indonésie, qui avait menacé de le faire.

L’accord de Paris est « résilient »

« Cela montre la résilience de l’accord de Paris, estime Sébastien Treyer, directeur général de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), un think tank. Trump n’a pas gagné la bataille, mais cela se mesurera aussi aux déclarations de soutiens officiels et au nombre de pays qui vont vraiment participer à la discussion. » C’est un des signaux attendus de cette COP-30.

L’urgence est là : 2024 est la première année à dépasser les 1,5 °C de réchauffement planétaire par rapport à l’ère préindustrielle, devenant l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des statistiques en 1850. Limiter le réchauffement planétaire, « nettement sous les 2 °C », avec une limite ambitieuse de 1,5 °C, reste l’objectif fixé par l’accord de Paris il y a dix ans, et constitue toujours un cadre pour les négociations.

« Montrer que le multilatéralisme environnemental fonctionne »

« Le gouvernement américain est dans une incohérence totale par rapport à la réalité et pratique la politique de l’autruche, critique Rebecca Thissen, présente à Belém et chargée de plaidoyer mondial au Climate Action Network, qui rassemble 2.000 ONG environnementales. A moyen terme, cela va brutalement impacter l’économie américaine. » Depuis dix ans, l’accord de Paris s’est diffusé dans les sphères économiques et politiques, des garde-fous liés au climat ont été inscrits dans les négociations commerciales. « La grande priorité du Brésil, c’est de montrer que le multilatéralisme environnemental continue de fonctionner », pointe-t-on aussi au ministère de la Transition écologique français.

La ministre Monique Barbut, ancienne présidente du WWF, se rendra à Belém à la fin des négociations. Rue de Grenelle, on cherche à voir le verre à moitié plein. « La COP se tient, y compris sans les Américains, avec un agenda sur la table. Le message de la science ne change pas, plaide-t-on. Les conséquences d’un monde à 1,5 °C et les conséquences d’un monde à 2 °C restent là en termes de catastrophes naturelles, et donc la nécessité de l’action demeure. » En 2023, selon les chiffres du ministère, les États-Unis restent le deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre au monde, représentant 11,3 % des émissions, quand la Chine atteint 30 % et l’UE à 27, 6,1 %. Accentuer le travail avec la Chine fait partie des axes mis en avant par le ministère.

Europe et Chine, alliés, mais pas trop

Mais le contexte géopolitique demeure très tendu et augure de négociations difficiles, même entre pays qui voient la nécessité de limiter le réchauffement climatique. « L’Europe et la Chine, qui soutiennent le multilatéralisme climatique, ont du mal pour l’instant à dire autre chose que ça parce que leurs plans climat sont des stratégies économiques qui entrent en compétition », analyse Sébastien Treyer, directeur général de l’Iddri.

Il attend de la COP des signes de coopération en matière de stratégie économique dans un monde bouleversé par la révolution du numérique, de l’intelligence artificielle, des technologies du renouvelable et de l’électrique à très bas coût déployées par la Chine. « Beaucoup de pays ont intérêt à rester dans le multilatéralisme climatique pour éviter que la question climatique ne devienne une question de conflit économique », note-t-il. Par exemple, la Chine a besoin de marchés stables pour écouler ses marchandises.

Notre dossier sur le réchauffement climatique

Les pays se savent aussi vulnérables face au changement climatique. « La question de l’inassurabilité face aux catastrophes naturelles va commencer à peser sur les choix économiques, et donc la résilience devient un facteur clé dans les décisions d’investissement, dans les décisions financières », poursuit-il. Si les acteurs saluent le fait que la discussion climatique continue d’avoir lieu, malgré les fortes pressions du gouvernement américain, « le vrai pied de nez, ce serait si on arrivait à avoir quelque chose d’ambitieux au moment de la COP », plaide Gaia Febvre, en charge du suivi de la COP pour le Réseau action climat en France.

C’est ce que plaide le Brésil en parlant de « COP de la mise en œuvre ». L’objectif de Lula, c’est de concrétiser les engagements pris lors des précédents rendez-vous climatiques comme stopper la déforestation, sortir progressivement des énergies fossiles et trouver les financements pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais le Brésil est lui-même pris dans ses contradictions, puisque le président promeut aussi l’exploitation du pétrole au large de l’Amazonie… Difficile de se sevrer des énergies fossiles après 150 ans d’exploitation intensive.

La source de cet article se trouve sur ce site